Uveite congenita e pediatrica

Si definisce uveite un’infiammazione intraoculare che interessa preferenzialmente l’uvea, cioè una tonaca vascolare interna dell’occhio costituita da iride, corpo ciliare e coroide. Nel bambino le uveiti sono meno frequenti che nell'adulto, ma più gravi e croniche e più invalidanti. In età neonatale la causa più frequente è una trasmissione materno fetale di un agente infettivo.

Le uveiti sono responsabili di circa il 20% dei casi di cecità nel Nord America ed in Europa e del 25% nei paesi in via di sviluppo. Numerosi sono gli agenti infettivi nella patogenesi delle uveiti, ma sicuramente un ruolo predominante è svolto dai meccanismi immunologici, soprattutto di tipo autoimmune. Infatti, oltre al danno diretto degli agenti infettivi patogeni si aggiunge quello dovuto alla flogosi reattiva, la cui gravità e perpetuazione dipendono da una reazione immunitaria secondaria.

Anche nel bambino le uveiti seguono criteri classificativi analoghi a quelli dell'adulto: anteriori, intermedie e posteriori; granulomatose e non granulomatose; acute e croniche; primitive e secondarie.

A seconda dell'eziologia bisogna distinguere le uveiti infettive da quelle non infettive (immunomediate).

Più frequentemente alla nascita e nei primi mesi di vita si possono osservare forme di uveite legate ad infezioni trasmesse dalla mamma per via transplacentare durante la gravidanza o durante il parto.

Negli anni successivi l'uveite più frequente è quella immunomediata legata all'artrite giovanile idiopatica (JIA).

UVEITI INFETTIVE

Si tratta di uveiti causate da infezioni per trasmissione materno fetale e durante il parto.

Il complesso TORCH è un acronimo che raggruppa una serie di agenti patogeni che devono essere individuati attraverso uno screening di competenza ostetrico-ginecologico; durante la gravidanza si cerca la presenza di anticorpi IgG e IgM nei confronti di Toxoplasma gondii, Virus della Rosolia, Citomegalovirus ed Herpes Simplex. La O presente nell'acronimo indica altre malattie (Others in lingua inglese), comprendendo sifilide e infezioni da Coxsackie, virus Varicella-Zoster, HIV e Parvovirus B19. Tra gli altri agenti infettivi viene a volte incluso il virus dell'Epatite B, nonostante questo non passi la placenta e necessiti della rottura della barriera materno-fetale per venir trasmesso, come può capitare in corso di amniocentesi o per emorragia materno-fetale durante il parto.

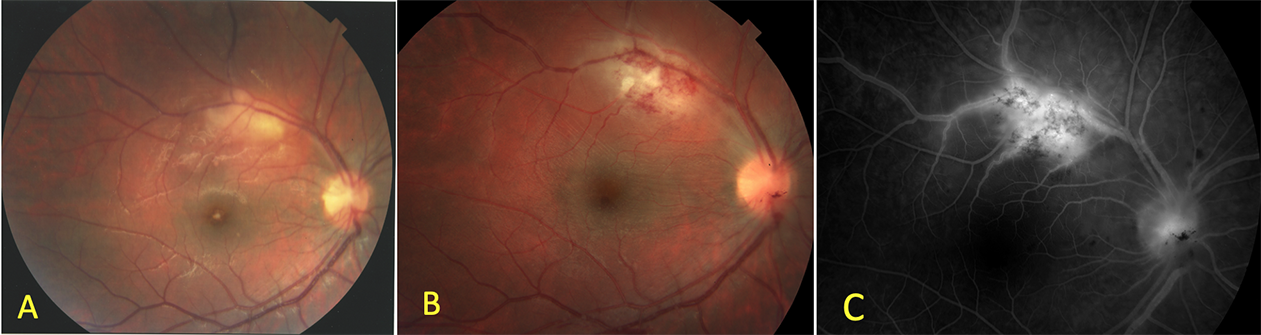

Focolaio di corioretinite attiva e papillite dovute a Toxoplasma Gondii.

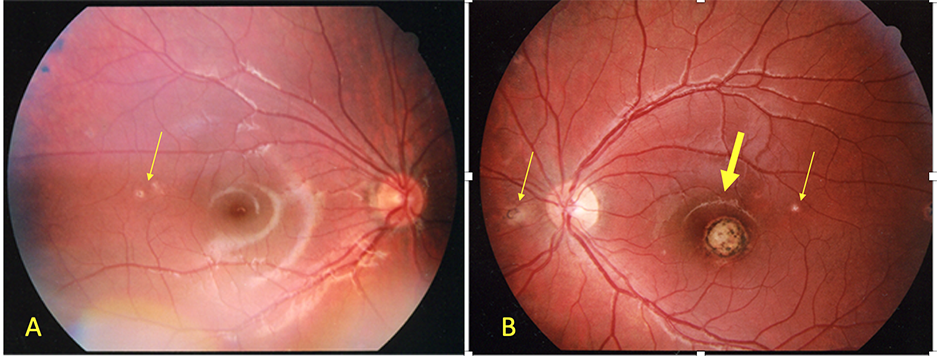

Esiti di una corioretinite bilaterale da Toxoplasmosi congenita in un neonato.

L'infezione contratta dalla mamma durante la gravidanza è stata trasmessa al feto per via transplacentare.

A livello retinico, in entrambi gli occhi residuano chiazze puntiformi (frecce sottili). Nell'occhio sinistro la chiazza di atrofia corioretinica in corrispondenza della macula (freccia più spessa) determina un calo visivo significativo.

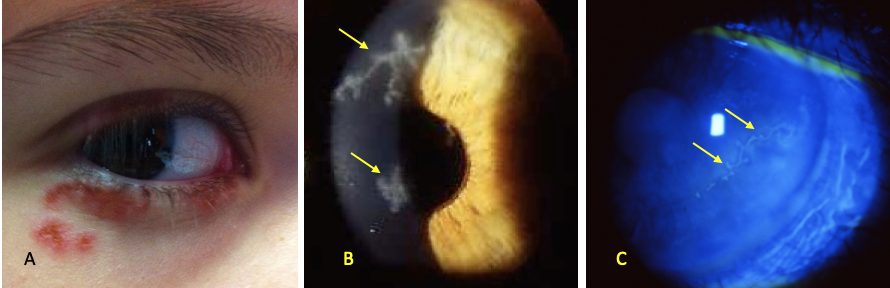

L'infezione da Herpes Simplex e Zoster più frequentemente interessa la cute (A), più raramente può determinare forme più gravi: ulcere dendritiche ( a forma di ramoscello) della cornea (B-C vedi frecce), uveite anteriore (cheratouveiti) o posteriori (vasculite e focolai di necrosi retinica).

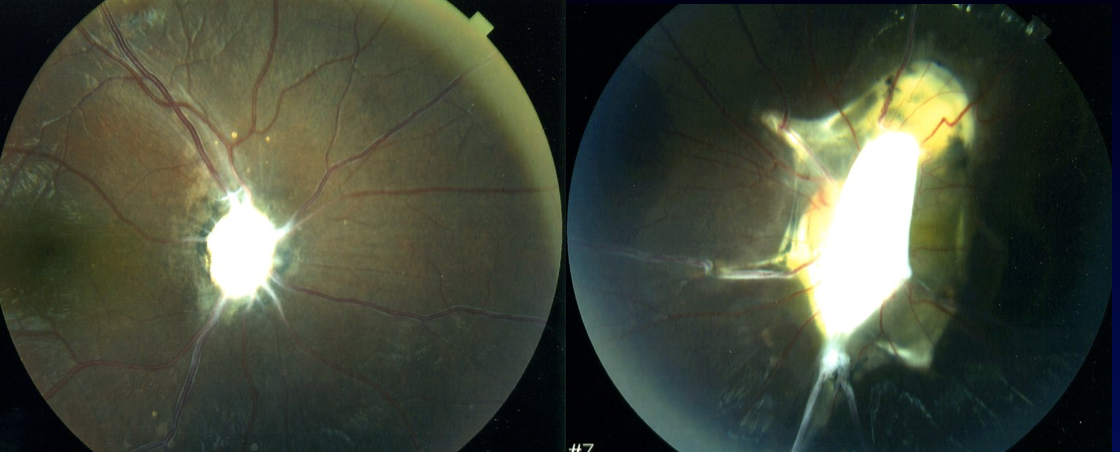

La figura illustra un caso di uveite bilaterale per infezione da Toxocara Canis in un bambino: sono compromesse entrambe le papille ottiche.

UVEITI IMMUNOMEDIATE

Sebbene nei bambini più grandi affetti da uveite, così come per gli adulti, vada sempre esclusa la possibilità di essere di fronte ad un'eziologia infettiva o a sindromi mascherate (masquerade syndromes), più frequentemente si è in presenza di un'uveite secondaria legata ad una malattia reumatica ed in particolare all'artrite giovanile idiopatica (JIA) che colpisce 80-90 bambini su 100.000.

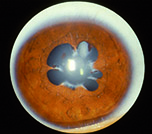

Nelle figura un caso di uveite immunomediata: si osservano le sinechie tra iride e cristallino con l'aspetto a petali della pupilla, le opacità del cristallino e la cataratta.

L'uveite rappresenta il coinvolgimento extraarticolare più frequentemente riscontrato nei bambini affetti da JIA, e può presentarsi in forma acuta anteriore, ricorrente anteriore, cronica anteriore o sotto forma di uveite anteriore con vitreite; la forma più frequente è l'uveite cronica.

Si tratta più spesso di un'uveite cronica bilaterale e rappresenta più del 30% delle uveiti infantili, colpisce maggiormente il sesso femminile, nell'80% dei casi al di sotto dei 15 anni, con un picco fra i 5 e i 10 anni di età.

La complicazione più importante delle uveiti associate a JIA è la perdita o un defit significativo della vista (dal 3% al 66% dei pazienti affetti) tanto più frequenti e gravi quanto più breve è il tempo intercorso fra la diagnosi di JIA e la comparsa di uveite. In un'ampia casistica riportata da Sabri e coll.(2008), due terzi degli occhi affetti da uveite presentano complicazioni: cataratta (23,2%), sinechie posteriori (21,8%), glaucoma (16,9%), cheratopatia a bandeletta (14,1%), con o senza edema maculare (5,6%).

TERAPIA DELLE UVEITI

La terapia delle uveiti è essenzialmente farmacologica, deve sempre essere commisurata alla gravità della flogosi e si devono sempre tener presenti gli effetti collaterali e indesiderati locali e sistemici legati all'uso di ciascun farmaco, tenendo conto anche della durata del trattamento, delle condizioni generali e dell'età del paziente, nonchè della possibilità di allergie.

Quando si inizia la terapia farmacologica bisogna essere certi di aver escluso una eziologia infettiva, che richiederebbe l'utilizzo tempestivo dei farmaci specifici quali ANTIVIRALI, ANTIPARASSITARI, ANTIBIOTICI, ANTIMICOTICI, che devono precedere l'utilizzo complementare di eventuali corticosteroidi.

A loro volta i corticosteroidi, gli immunosoppressori tradizionali e i più moderni immunomodulatori biologici sono indicati nelle uveiti immunomediate, una volta esclusa l'eziologia infettiva

La somministrazione del farmaco può avvenire:

per via topica con l'uso di colliri, gel o pomate oftalmiche, contenenti antibiotici, chemioterapici, antivirali, antiflogistici corticosteroidei e/o FANS; un ruolo significativo è svolto da farmaci a duplice azione, midriatica e cicloplegica, quali la tropicamide, la fenilefrina, il ciclopentolato.

per iniezione sottocongiuntivale, iniezione peribulbare-retrotenoniana, impianti endoculari a rilascio prolungato, iniezione intravitreale. A seconda della patologia e della tecnica di somministrazione, possono essere utilizzati farmaci antibatterici e antimicotici, antiflogistici corticosteroidei.

per via sistemica, per os e/o per via parenterale. I corticosteroidei rappresentano il farmaco di prima scelta nelle forme non infettive; sono utili anche nelle forme di uveite ad eziologia infettiva ma solo in affiancamento alle specifiche terapie antibatteriche, antivirali, antimicotiche ed antiparassitarie